LOKALITAS DALAM SASTRA INDONESIA

Maman S Mahayana

Lokalitas (locality) sebagai konsep umum berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain. Lokalitas mengasumsikan adanya sejumlah garis pembatas yang bersifat permanen, tegas, dan mutlak yang mengelilingi satu wilayah atau ruang tertentu. Dalam konsep politik, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasaan wilayah, lokalitas dengan sejumlah garis pembatas yang dimilikinya itu, diandaikan pula seperti berhadapan dengan kepungan garis pembatas lain sebagai simbol atau representasi kekuasaan lain dalam posisi yang bisa bersifat arbitrer atau bisa juga dalam posisi yang saling mengancam.

Lokalitas (locality) sebagai konsep umum berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain. Lokalitas mengasumsikan adanya sejumlah garis pembatas yang bersifat permanen, tegas, dan mutlak yang mengelilingi satu wilayah atau ruang tertentu. Dalam konsep politik, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasaan wilayah, lokalitas dengan sejumlah garis pembatas yang dimilikinya itu, diandaikan pula seperti berhadapan dengan kepungan garis pembatas lain sebagai simbol atau representasi kekuasaan lain dalam posisi yang bisa bersifat arbitrer atau bisa juga dalam posisi yang saling mengancam.Dalam konteks budaya, lokalitas bergerak dinamis, licin, dan lentur, meski kerap lokalitas budaya diandaikan tidak dapat dilepaskan dari komunitas kultural yang mendiaminya, termasuk di dalamnya persoalan etnisitas. Secara metaforis, ia merupakan sebuah wilayah yang masyarakatnya secara mandiri dan arbitrer bertindak sebagai pelaku dan pendukung kebudayaan tertentu. Atau komunitas itu mengklaim sebagai warga yang mendiami wilayah tertentu, merasa sebagai pemilik—pendukung kebudayaan tertentu, dan bergerak dalam sebuah komunitas dengan sejumlah sentimen, emosi, harapan, dan pandangan hidup yang direpresentasikan melalui kesamaan bahasa dan perilaku dalam tata kehidupan sehari-hari.1

Ada garis imajinatif yang seolah-olah menjadi penanda untuk pembatas –relatif—berdasarkan garis keturunan, genealogi, atau lingkaran kehidupan sosio-kultural. Oleh karena itu, lokalitas budaya, lantaran sifatnya yang dinamis, licin, dan lentur, dapat ditarik ke belakang yang menyentuh tradisi dan kearifan masyarakat dalam menyikapi masa lalu, ke depan yang mengungkapkan harapan-harapan ideal yang hendak dicapai sebagai tujuan, ke sekitarnya dalam konteks kekinian, berkaitan dengan kondisi dan berbagai fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat, atau bahkan ke segala arah yang menerabas lokalitas budaya yang lain.

Dalam hal itulah, lokalitas budaya tidak bisa direduksi dengan melakukan pembatasan melalui garis geografi atau politik. Bagaimanapun, lokalitas budaya tidak akan pernah sejalan dengan lokalitas dalam pengertian politik pemerintahan yang melihatnya sebagai persoalan kedaerahan dengan batas kewilayahan yang diasumsikan bersifat permanen, tegas, dan mutlak. Maka dalam pengertian politik itu, lokalitas budaya dimaknai sebagai budaya lokal yang lalu diperlakukan sebagai budaya daerah.

Dari sanalah dimulainya problem kebudayaan (Indonesia) yang bergulir dengan lahirnya usaha membuat dikotomi kebudayaan lokal (: etnik) dan kebudayaan nasional. Kebudayaan lokal yang dibenturkan dengan kebudayaan nasional berakibat terjadinya marjinalisasi sejumlah kebudayaan etnik yang lantaran berbagai faktor, secara sepihak ditempatkan sebagai bukan termasuk kebudayaan nasional. Dalam hal ini, ada hegemoni dan penafikan terhadap dinamika kebudayaan lokal yang secara salah kaprah dicap sebagai kebudayaan daerah. Dengan demikian, dikotomi pusat—daerah mengisyaratkan bahwa pusat mengatasi daerah. Tak ada kesejajaran di sana. Relasinya hegemonik, sebab yang ada adalah kecenderungan budaya yang satu melakukan hegemoni terhadap yang lain, dan hubungannya berlaku secara vertikal, tidak horisontal. Pandangan dikotomis semacam itu cenderung diskriminatif karena menempatkan yang satu (pusat) seolah-olah lebih penting daripada yang lainnya (daerah).2

***

Sastra sesungguhnya merupakan produk budaya. Ia lahir dari kegelisahan kultural seorang pengarang. Secara sosiologis, pengarang adalah anggota masyarakat, makhluk sosial yang sangat dipengaruhi lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Maka, ketika ia memutuskan hendak mengungkapkan kegelisahannya sebagai tanggapan evaluatif atas segala problem yang terjadi dalam komunitas budayanya, representasinya terakumulasi dalam teks sastra. Dengan demikian, teks sastra sebenarnya dapat digunakan menjadi semacam pintu masuk untuk memahami kebudayaan sebuah komunitas.

Lokalitas dalam sastra bukanlah sekadar ruang (space), locus, tempat (place) atau wilayah geografi yang dibatasi atau berbatasan dengan wilayah lain yang secara fisikal dapat diukur, tetapi mesti dimaknai dalam ranah budaya. Secara struktural, lokalitas dalam sastra kerap dimaknai sebagai wilayah, tempat, kondisi, atau situasi dalam teks yang menggambarkan para pelaku memainkan perannya. Lokalitas seperti mengalami pereduksian menjadi sekadar latar (setting) dalam teks yang mewartakan tempat, situasi, suasana, atau gambaran tentang masyarakat budaya.

Lokalitas dalam sastra (teks) mestinya diperlakukan bukan sekadar latar an sich, melainkan sebuah wilayah kultural yang membawa pembacanya pada medan tafsir tentang situasi sosio-kultural yang mendekam di belakang teks. Di sana lokalitas bukan abstraksi tentang ruang atau wilayah dalam teks yang beku, melainkan ruang kultural yang menyimpan sebuah potret sosial, bahkan juga ideologi yang direpresentasikan melalui interaksi tokoh-tokohnya dan dinamika kultural yang mengungkapkan dan menyimpan nilai-nilai tentang manusia dalam kehidupan berkebudayaan. Lokalitas –menyitir pandangan Melani Budianta—adalah “proses pembumian yang tidak pernah berhenti bergeser, berpindah, dan berubah.” Jika demikian, lokalitas dalam sastra, dapat dikatakan sebagai proses pemaknaan atas teks yang tersurat atau tersirat. Di sinilah imajinasi pembaca sangat menentukan proses pemaknaannya. Maka, tidak terhindarkan, makna teks, jadinya akan terus menggelinding, membengkak, dan memancarkan banyak hal yang dapat dicantelkan dengan realitas masa lalu, masa kini, atau masa depan yang mungkin bakal terjadi.3

Begitulah, lokalitas dalam sastra semestinya dimaknai sebagai ruang kultural yang dinamis dan tak pernah berhenti pada makna tertentu ketika ia melekat pada teks. Teks sastra pada gilirannya menjelma medan tafsir yang bermuara pada ruang imajinasi pembaca. Bukankah sastra dalam proses pemaknaan pembaca adalah teks yang akan terus menggelindingkan hiruk-pikuk penafsiran. Oleh karena itu, pemahaman lokalitas dalam (teks) sastra sebagai ruang budaya akan menempatkan makna teks ke dalam wilayah medan tafsir yang lebih luas lantaran bisa ditarik, dipadankan, dan dicantelkan dengan realitas kehidupan. Makna teks pada akhirnya tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi terus berkeliaran mengembangkan maknanya secara kontekstual.

Dalam banyak pandangan pengamat sastra Indonesia, kesusastraan Indonesia yang sejatinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan yang melahirkannya, seolah-olah wujud begitu saja, tanpa proses, tanpa pergulatan budaya pengarangnya. Sepertinya, sastra Indonesia dibawa para malaikat dari langit dan kemudian jatuh seketika di ruang pembaca. Seolah-olah lagi, sastra Indonesia datang dari tiada menjadi ada, dari situasi kosong, tanpa apa pun, tiba-tiba lahir dan mengada. Akibatnya, sastra Indonesia dimaknai tanpa ada usaha untuk memahami berbagai masalah sosio-kultural yang melatarbelakanginya dan penyelusupan ideologi yang melatardepaninya. Oleh karena itu, sastra Indonesia seperti telah tercerabut dari akar budaya dan problem ideologi, ketika ia diposisikan sebagai teks an sich.

Pencerabutan sastra Indonesia dari akar budayanya itu terjadi juga ketika tiba-tiba ada pemisahan yang tegas antara sastra Indonesia lama dan sastra Indonesia modern.4 Demikian juga hubungan sastra daerah5 dan sastra Indonesia seolah-olah sudah menjadi produk budaya yang berada dalam dua kutub yang berjauhan. Keduanya seperti berjalan sendiri-sendiri dan seolah-olah tidak saling mengenal, tidak saling mempengaruhi.

***

Secara temporal, lokalitas dalam sastra sesungguhnya dihadirkan oleh momen dan peristiwa tertentu. Muhammad Yamin, misalnya, dalam dua puisi awalnya,6 menyebut Sumatera—Andalas mula-mula sebagai tanah Melayu yang bahasanya digunakan sebagai lingua franca penduduk Nusantara. Sumatera ditempatkan sebagai titik berangkat tradisi yang melahirkannya. “Di mana Sumatera, di situ bangsa/Di mana perca, di sana bahasa// (“Bahasa, Bangsa”). Dalam puisi “Tanah Air”, Sumatera lebih tegas lagi dikatakan sebagai Tanah Air: “Itulah tanah, tanah airku/Sumatera namanya tumpah darahku//

Sumatera sebagai lokalitas budaya, bagi Yamin tidak berhenti pada tanah Melayu. Juga kemudian disadari bukan sekadar tempat kelahiran: tumpah darahku. Dalam konteks itu, Tanah Air yang pada awalnya dimaknai sebagai tempat kelahiran yang tidak lain adalah Sumatera, memperoleh perluasan makna. Tumpah darahku dan Tanah Airku sebagai tempat kelahiran, tidak lagi jatuh pada Sumatera, melainkan Indonesia. Puisinya yang berjudul “Indonesia, Tumpah darahku”7 menunjukkan gagasan Yamin tentang lokalitas budaya yang melingkupi: wilayah, bangsa, dan bahasa.8

Demikianlah, pemaknaan lokalitas dalam sastra tidak dapat berhenti hanya pada teks, hanya pada makna tekstual. Di belakangnya bertaburan kekayaan makna lain yang tidak hanya menuntut pembaca mengisi ruang kosong yang ditinggalkan teks, melainkan juga menuntut pembaca memahami kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra.

***

Lokalitas dalam sejumlah besar novel terbitan Balai Pustaka sebelum merdeka memperlihatkan terjadinya perang ideologi. Di satu pihak, Balai Pustaka sebagai lembaga kolonial mengemban tugas suci kolonialisme dengan menerapkan sejumlah syarat dan aturan main, dan di pihak lain, berdiri para pengarang Indonesia yang bagaimanapun juga menyadari tugas suci nasionalisme. Sebagai contoh kasus, Sitti Nurbaya dan Salah Asuhan, misalnya, seperti merepresentasikan perang ideologi itu.

Pertama, lokalitas Minangkabau dengan Datuk Meringgih dan tradisionalismenya adalah musuh ideologi yang harus diperangi. Tetapi di sana, ada juga pihak lain yang harus dibela: ninik-mamak, kultur leluhur, tanah kelahiran, dan idealisme anak muda Minang. Maka, Datuk Meringgih, dengan sejumlah sisi negatifnya, juga mempunyai alat legitimasi: membela ninik-mamak, kultur leluhur, dan tanah kelahiran. Datuk Meringgih tampil dalam dua kutub yang saling berlawanan: tradisionalisme—patriotisme. Ia menjadi sosok tokoh penindas, curang-licik, serakah, dan brengsek yang menunjukkan segala sisi negatif bagi kemanusiaan. Sementara itu, sistem pajak (belasting) yang dapat dimaknai sebagai penghancuran otoritas ninik-mamak, pencemaran kultur leluhur, dan pencaplokan tanah kelahiran, adalah alat legitimasi tindakan patriotisme sang Datuk Meringgih. Maka, tersirat ia tampil sebagai pahlawan.

Kedua, lokalitas Jakarta (Batavia) dengan Samsulbahri dan modernismenya, juga musuh ideologis yang harus diperangi. Jakarta dengan Stovia-nya, memang menawarkan sisi positif modernisme melalui dunia pendidikan. Tetapi di sisi yang lain, Jakarta sebagai pusat kekuasaan kolonial, memproduksi politik kolonial yang diskriminatif, menciptakan pengkhianatan pada tanah leluhur.

Bahwa Datuk Meringgih dan Samsulbahri pada akhirnya tewas, itulah bentuk kompromi yang menggiring pembaca melakukan introspeksi. Pembelaan dengan memberi kemenangan pada tradisionalisme Datuk Meringgih, sama buruknya dengan pembelaan pada Samsulbahri yang tercerabut dari akar budaya leluhur, jadi pengkhianat, lalu datang ke tanah kelahiran justru untuk membunuhi sanak-saudaranya sendiri. Bahwa kematian Samsuhbahri diusung sebagai pahlawan, itu juga bentuk kompromi dengan syarat dan aturan main yang ditetapkan Balai Pustaka.

Lokalitas dalam Salah Asuhan pada dasarnya juga merepresentasikan perang ideologi yang semacam itu. Minangkabau—Jakarta, Rafiah—Hanafi—Corrie adalah simbolisasi dua kutub ideologi. Minangkabau—Rafiah adalah dunia adat yang dalam hal-hal tertentu bermakna negatif. Ia hidup dengan segala kesederhaan, keterbelakangan, dan kebodohannya, meski pada akhirnya tampil sebagai korban dan sekaligus juga pemenang. Batavia—Corrie adalah modernisme yang dalam beberapa hal, justru berdampak negatif ketika gaya hidup modern (: Barat) menjadi ukuran. Maka, Batavia tempat yang subur bagi pemuasan gaya hidup modern Corrie, tetapi tidak untuk Hanafi. Keadaannya lebih buruk lagi bagi Hanafi. Ia membuang kultur leluhur dan hidup di kota yang dijalaninya setengah hati. Hanafi tertolak di tanah kelahirannya dan mati sebagai pecundang.9

Sejak Balai Pustaka berdiri dan memainkan peranannya sebagai agen ideologi kolonial, lokalitas Minangkabau yang pada awalnya diposisikan dalam tarik-menarik tradisionalisme dan modernisme, seperti sengaja diperluas menjadi stereotipe tentang Timur yang kemudian dibenturkan dengan stereotipe Barat. Lokalitas dalam sastra yang terbit pada zaman itu lalu ditandai dengan ciri-ciri umum yang memperlihatkan potret etnik yang eksotik, tradisional, komunal, dan karikaturis.10 Ciri umum itu tentu saja berlainan dengan stereotipe Barat yang lumrah, modern, individual, kompleks, dan berperadaban dan berkebudayaan tinggi dengan berbagai teknologinya.11

Perdebatan Timur—Barat yang terjadi pada dasawarsa tahun 1930-an yang kemudian diberi label oleh Achdiat Karta Mihardja sebagai Polemik Kebudayaan, sesungguhnya lebih merupakan tafsir atas lokalitas kultur etnik yang diperlakukan sebagai representasi dunia Timur berhadapan dengan globalitas dan semangat rasional Barat. Lokalitas dalam sastra terbitan Balai Pustaka ketika itu memperlihatkan marjinalisasi dan inferioritas dunia Timur dalam berhadapan dengan superioritas dunia Barat. Tentu saja tafsir ini tidak berlaku ketika kita mencermati karya-karya yang berada di luar jalur Balai Pustaka. Kesusastraan di luar Balai Pustaka ini pula yang seolah-olah sengaja dibiarkan tanpa suara, dituding sebagai “bacaan liar” dan dicemooh sebagai roman picisan. Di dalam novel-novel yang terbit di luar Balai Pustaka, kita akan banyak menjumpai tokoh-tokoh Belanda yang pemabuk, keluar—masuk rumah bordil, bahkan juga potret dunia pernyaian yang terjadi ketika itu.

Pada zaman Jepang (1942—1945), konsep lokalitas bisa ditarik—ulur sesuai tuntutan ideologi pemerintah pendudukan Jepang. Lokalitas Jawa dengan ikon Borobudur, misalnya, bisa ditempatkan sebagai milik Indonesia, cermin kemajuan peradaban Asia Tenggara, menjadi kebanggaan bangsa Asia, awal kebangkitan kembali bangsa-bangsa di Asia—Afrika (: Mesir). Dengan demikian, Sakura, Angkor Wat, Tembok Besar Cina atau piramida Mesir, sengaja digunakan sebagai pintu masuk untuk menumbuhkan rasa percaya diri bangsa Asia dan kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam menentang kolonialisme (Barat). Lokalitas digunakan sebagai alat menggugah sentimen ras sesama bangsa Asia. Jika pada zaman sebelumnya dunia Timur digambarkan sebagai stereotipe tradisional, terbelakang, tidak berbudaya, irasional, dan mirip barang rongsokan, maka pada zaman Jepang, stereotipe itu dibongkar dan dicitrakan sebaliknya. Citra bangsa Barat –kecuali Jerman dan Italia yang menjadi sekutu Jepang—kerap digambarkan sebagai bangsa yang serakah yang pada akhirnya menjadi pecundang.

***

Lokalitas dalam sastra pada akhirnya tidak dapat dipatok sebatas makna tekstual. Teks sekadar bertugas memberi isyarat pada pembaca akan adanya simpul-simpul makna yang mendekam dan bersembunyi di luar teks. Ketika makna itu diterjemahkan pembaca, seketika itu pula simpul-simpul tadi memberi sinyal lain yang memungkinkan saklar imajinasi pembaca bergentayangan memasuki medan tafsir dan mengungkap kekayaan dan kompleksitas sosio-budaya yang melingkari, membentuk, mempengaruhi, dan menciptakan visi budaya dalam diri sastrawan bersangkutan. Dengan demikian, lokalitas dalam sastra, lebih merupakan ruang imajinatif pembaca yang titik berangkatnya bersumber pada teks, pada makna tekstual.

Perhatikan teks berikut ini:

- Aston kelihatan kaget. Ia melangkah menerobos kesibukan … Orang-orang mengikutinya…. Sebuah komidi puter dengan ributnya memanggil anak-anak kampung dengan lagu-lagu dangdut. Seorang pedagang kain dengan aksen orang awak sibuk berteriak-teriak mengatasi suara mesin parutan kelapa, menarik perhatian ibu-ibu yang mondar-mandir mencari bumbu dapur. Sebuah truk kecil yang biasa mengangkut es, ribut mengklakson untuk mencari parkiran menggeser tukang-tukang becak yang tak mau minggir kalau tidak dicolek secara pribadi oleh kenek. Dari arah yang lain, masuk mobil penjual jamu dengan badut kate. Jalan yang menampung dua arus kendaraan … itu agak kalang kabut, sebagaimana biasanya. Sepasang suami—istri muda dengan tenang mendorong kereta bayi, anaknya yang baru berusia beberapa bulan menggeliat-geliat. Di pinggang bapak muda itu ada walkman. Di atas atap dua buah rumah, terlihat beberapa anak mengayun-ayunkan burung merpati, memangil merpati yang baru saja diterbangkan. Dan sebuah kapal terbang melintas dekat sekali, tapi tak ada yang mengacuhkan. (Putu Wijaya, Pol, Jakarta: Grafiti, 1987, hlm. 10—11).

Perhatikan juga puisi Sutardji Calzoum Bachri berikut ini:

LUKA

ha ha

Bagaimana kita menemukan lokalitas dalam puisi itu ketika sinyal dan simpul-simpul maknanya tidak kita temukan atau seola-olah tidak ada di sana. Kembali, persoalan lokalitas dalam sastra tidak berhenti pada teks. Dalam hal ini, salah satu tugas utama pembaca adalah menelusuri, melacak dan mencari makna di luar teks. Pencarian dan pelacakan itu memang pada akhirnya bermuara pada latar belakang sosio-kultural yang melingkari diri pengarang. Cantelan teks dengan konteks menjadi niscaya ketika kita hendak menguak kekayaan maknanya. Lokalitas menjadi ruang sosio-kultural yang harus diterjemahkan berdasarkan pemahaman tiga kode: kode bahasa, kode sastra, kode budaya.

Ketika kita mencoba menerjemahkan makna puisi itu secara tekstual, seketika itu pula kegagalan membayangi kita dalam usaha mengungkapkan kekayaan makna yang mendekam di belakang teks. Meskipun begitu, ketika kita menemukan makna yang berada di belakang teks, problem lokalitas tetaplah mesti ditempatkan dalam medan tafsir yang terus menggelindingkan maknanya sampai entah ke mana. Sutardji Calzoum Bachri secara kultural menyerap dan merevitalisasi mantra, pantun, gurindam, dan tradisi sosial—budaya Melayu. Tetapi ketika ia berada di level sastra Indonesia, lokalitas Melayu serta-merta berhadapan dengan lokalitas budaya lain dan diizinkan menerobos wilayah dalam wacana keindonesiaan. Tetapi, ketika Melayu ditempatkan dalam wilayah regional, lokalitas Melayu seketika bisa menerabas lokalitas budaya yang lain hingga melewati batas politik wilayah negara Asia Tenggara. Lokalitas dalam sastra menjadi begitu lentur, fleksibel, licin, dinamis, dan tidak menyediakan sebuah tempat pemberhentian terakhir. Dalam ruang imajinasi pembaca, memang tersedia terminal. Tetapi ia bukan sebagai tempat pemberhentian terakhir, tetapi sebagai titik pemberangkatan berikutnya menuju makna teks yang tidak pernah berhenti menggelinding, dan oleh karena itu juga tidak pernah selesai dirumuskan.

Lokalitas dalam konteks global pada akhirnya juga dapat diperlakukan begitu licin, lentur, dinamis yang dalam bahasa Melani Budianta, tidak pernah berhenti bergeser, berpindah, dan berubah. Dengan demikian, dikotomi lokalitas—globalitas adalah konsepsi yang secara spasial bersifat relatif lantaran tidak dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang sudah selesai. Ia berada dalam ruang dinamis yang secara terus-menerus dapat diperluas atau dipersempit, bergantung pada keluasan wawasan pembaca dan kecerdasannya memainkan ruang imajinasi ketika ia memasuki dan berada dalam medan tafsir.

***

Salah satu problem besar pemahaman sastra Indonesia –sebagaimana yang tampak dalam pengajaran sastra Indonesia di sekolah dan berdasarkan pengamatan sejumlah besar skripsi atau tesis di berbagai institusi sastra—adalah kemalasan mencari dan menemukan cantelan teks dengan konteks sosio-budaya. Padahal, sastra Indonesia menyajikan begitu banyak problem itu. Belum lagi jika dikaitkan dengan perubahan politik sekarang yang memberi ruang pemerintah daerah mengurus dan mengembangkan dirinya (otonomi daerah). Oleh karena itu, keyakinan bahwa teks sudah menyediakan segalanya dan pemaknaannya cukup sampai pada makna tekstual, mesti dimaknai sebagai salah satu halte yang memungkinkan pembaca melanjutkan perjalanannya sampai entah ke mana.

Demikianlah, lokalitas dalam sastra tidak lain adalah isyarat dan simpul makna teks yang mempunyai kualitas untuk menghidupkan saklar imajinasi pembaca memasuki medan tafsir yang tidak pernah selesai. Tanpa kualitas itu, lokalitas dalam sastra akan terjerembab pada ketersesatan. ***

Sumber: mahayana-mahadewa.com

Cerita Rekaan dan Daya Jelajah Karakter Manusia

Cerita rekaan yang saya maksud adalah cerita rekaan yang ditulis berdasarkan khayalan, tetapi mengandung nilai-nilai sastra. Sedangkan, cerita rekaan yang digarap secara vulgar (kasar) tanpa mempertimbangkan bobot sastranya tidak termasuk dalam lingkup pembicaraan ini. Sebuah cerita rekaan dikatakan mengandung nilai-nilai sastra jika memenuhi tiga ciri utama, di antaranya adanya unsur rekaan, imajinasi (daya angan) sebagai basis penciptaan, dan adanya penemuan-penemuan kreatif. Dengan demikian, jika ada salah satu unsur ciri yang tidak digarap, cerita tersebut kurang memiliki bobot ditilik dari kandungan nilai-nilai sastranya.

Persoalannya sekarang, benarkah dengan banyak membaca cerita rekaan, khazanah batin seorang pembaca akan semakin kaya? Nah, untuk menjawabnya, mari kita mencoba melacaknya dari sudut pandang eksistensi penulis, cerita rekaan, dan publik (pembaca). Mengapa mesti menggunakan ketiga sudut pandang itu? Yup, menurut pemahaman awam saya, ketiga elemen tersebut membentuk keterkaitan yang padu sehingga sulit dipisahkan kehadirannya. Dari sudut pandang penulis, seorang penulis mustahil berproses kreatif tanpa ada tendensi tertentu yang ingin dicapai lewat karyanya. Penulis memiliki semacam komitmen dan tanggung jawab moral untuk bisa ikut berkiprah dalam melakukan sebuah perubahan. Nah, komitmen mereka kemudian disalurkan lewat media tulisan. Dari tulisan itulah akhirnya pembaca dapat menangkap visi pengarang dalam memandang dunia, latar belakang sosiokultural, landasan filosofis, dan sejumlah pengalaman lain yang digunakan untuk membangun cerita.

Dari sudut pandang pembaca, seorang pembaca melalui daya serapnya akan memberikan nilai lebih kepada pengarang yang benar-benar memiliki komitmen dan tanggung jawab moral dalam upaya melakukan sebuah perubahan dan berupaya memperbaiki kondisi masyarakat yang "sakit" melalui persoalan-persoalan yang digarap melalui ceritanya. Dengan cara demikian, khazanah batin pembaca akan terasupi gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan sang penulis yang secara sugestif mampu memberikan bahan renungan dan katharsis batin mengenai berbagai persoalan dan fenomena kehidupan.

Dari sudut pandang pembaca, seorang pembaca melalui daya serapnya akan memberikan nilai lebih kepada pengarang yang benar-benar memiliki komitmen dan tanggung jawab moral dalam upaya melakukan sebuah perubahan dan berupaya memperbaiki kondisi masyarakat yang "sakit" melalui persoalan-persoalan yang digarap melalui ceritanya. Dengan cara demikian, khazanah batin pembaca akan terasupi gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan sang penulis yang secara sugestif mampu memberikan bahan renungan dan katharsis batin mengenai berbagai persoalan dan fenomena kehidupan.

Dari sudut pandang cerita rekaan, melalui cerita rekaan yang telah berhasil disuguhkan sang pengarang, pembaca dapat mengidentifikasikan dirinya secara bebas terhadap tokoh-tokoh cerita sehingga pembaca memperoleh sentuhan manusiawi dalam upaya menyiasati berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari.  Tidak heran apabila sebuah cerita rekaan seringkali mampu memukau pembaca melalui lukisan-lukisan tokoh cerita yang begitu hidup dan memikat sehingga secara sugestif pembaca berupaya meneladani sikap dan karakter sang tokoh cerita.

Tidak heran apabila sebuah cerita rekaan seringkali mampu memukau pembaca melalui lukisan-lukisan tokoh cerita yang begitu hidup dan memikat sehingga secara sugestif pembaca berupaya meneladani sikap dan karakter sang tokoh cerita.

Selain itu, pembaca juga dapat menikmati berbagai pengalaman hidup yang dapat membawa alam imajinasinya terbang jauh ke berbagai persoalan hidup yang tak mungkin dijangkau oleh pancainderanya. Dengan membaca buku Catatan Harian karangan Anne Frank, misalnya, batin pembaca diajak untuk menyiasati suka-duka sebuah keluarga Yahudi yang terpaksa menyembunyikan diri di atas loteng sebuah rumah waktu pendudukan Jerman. Atau, pada saat membaca cerpen “Kisah Sebuah Celana Pendek”-nya Idrus, batin pembaca diajak untuk menyusupi lorong kehidupan wong cilik yang harus bergulat dengan kesengsaraan yang mencekiknya pada saat Jepang berkuasa setelah pecahnya Perang Pasifik tahun 1941. Orang-orang gedhean mencurahkan perhatiannya pada persoalan politik, tetapi wong cilik harus meratapi nasibnya karena kelaparan. Saya kira masih banyak cerita rekaan lain yang sanggup menyuburkan sikap humani pembaca di tengah atmosfer global yang dinilai mulai abai terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.

Selain itu, pembaca juga dapat menikmati berbagai pengalaman hidup yang dapat membawa alam imajinasinya terbang jauh ke berbagai persoalan hidup yang tak mungkin dijangkau oleh pancainderanya. Dengan membaca buku Catatan Harian karangan Anne Frank, misalnya, batin pembaca diajak untuk menyiasati suka-duka sebuah keluarga Yahudi yang terpaksa menyembunyikan diri di atas loteng sebuah rumah waktu pendudukan Jerman. Atau, pada saat membaca cerpen “Kisah Sebuah Celana Pendek”-nya Idrus, batin pembaca diajak untuk menyusupi lorong kehidupan wong cilik yang harus bergulat dengan kesengsaraan yang mencekiknya pada saat Jepang berkuasa setelah pecahnya Perang Pasifik tahun 1941. Orang-orang gedhean mencurahkan perhatiannya pada persoalan politik, tetapi wong cilik harus meratapi nasibnya karena kelaparan. Saya kira masih banyak cerita rekaan lain yang sanggup menyuburkan sikap humani pembaca di tengah atmosfer global yang dinilai mulai abai terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.

Melalui style (bahasa) dan muatan isi dalam cerita rekaan, pembaca akan terbuka mata batinnya dalam menerima pengalaman-pengalaman baru yang begitu kompleks. Bahasa dalam cerita rekaan adalah bahasa bebas, bahkan dengan bebasnya pengarang berupaya untuk tidak terbelenggu oleh benturan dimensi ruang dan waktu sehingga sanggup mengekspresikan perasaannya dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Bahan yang diolah pengarang pada umumnya adalah persoalan yang aktual, menarik, dan mampu merangsang pembaca untuk merenungkan hakikat kehidupan manusia yang sesungguhnya sehingga bisa menumbuhkan wawasan dan pandangan baru bagi pembaca dalam menghadapi fenomena-fenomena hidup yang muncul ke permukaan. Dengan demikian, batin pembaca akan diwarnai oleh berbagai ragam pengalaman yang majemuk yang melingkupi sosok kehidupan manusia.

Melalui style (bahasa) dan muatan isi dalam cerita rekaan, pembaca akan terbuka mata batinnya dalam menerima pengalaman-pengalaman baru yang begitu kompleks. Bahasa dalam cerita rekaan adalah bahasa bebas, bahkan dengan bebasnya pengarang berupaya untuk tidak terbelenggu oleh benturan dimensi ruang dan waktu sehingga sanggup mengekspresikan perasaannya dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Bahan yang diolah pengarang pada umumnya adalah persoalan yang aktual, menarik, dan mampu merangsang pembaca untuk merenungkan hakikat kehidupan manusia yang sesungguhnya sehingga bisa menumbuhkan wawasan dan pandangan baru bagi pembaca dalam menghadapi fenomena-fenomena hidup yang muncul ke permukaan. Dengan demikian, batin pembaca akan diwarnai oleh berbagai ragam pengalaman yang majemuk yang melingkupi sosok kehidupan manusia.

Ada semacam kepuasan batin ketika publik berhadapan dengan sebuah cerita rekaan yang sarat dengan nilai-nilai sastra. Tanpa disadari, batin pembaca akan terasupi oleh hal-hal filosofis dan kesejatian hidup yang mengungkap tentang berbagai persoalan kehidupan, beragam karakter manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beragam persoalan sosial-budaya yang melingkupi paguyuban masyarakat secara komunal. Unsur style dan muatan isi cerita rekaan semacam itulah yang bisa membuka mata batin pembaca terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan sehingga khazanah batinnya semakin kaya.

Ada semacam kepuasan batin ketika publik berhadapan dengan sebuah cerita rekaan yang sarat dengan nilai-nilai sastra. Tanpa disadari, batin pembaca akan terasupi oleh hal-hal filosofis dan kesejatian hidup yang mengungkap tentang berbagai persoalan kehidupan, beragam karakter manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beragam persoalan sosial-budaya yang melingkupi paguyuban masyarakat secara komunal. Unsur style dan muatan isi cerita rekaan semacam itulah yang bisa membuka mata batin pembaca terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan sehingga khazanah batinnya semakin kaya.

Melalui kekuatan intuitifnya, pembaca dapat mengenal beragam karakter manusia yang terus berkutat dengan segala macam persoalan yang dihadapi manusia pada masa lampau, masa kini, atau masa yang akan datang. Yang jelas, dengan banyak membaca cerita rekaan yang tinggi kandungan nilai sastranya, khazanah batin pembaca akan semakin kaya lantaran terisi oleh pengalaman-pengalaman baru yang unik yang belum tentu dapat diperoleh secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. ***

Sastra Koran dan Imaji tentang Kekerasan

Tradisi penulisan teks sastra lewat koran (sastra koran) sudah lama muncul. (Hampir) semua sastrawan kondang memanfaatkannya. Gerson Poyk, Abdul Hadi WM, Danarto, Seno Gumira Ajidarma, Gus Mus, Hamsad Rangkuti, atau Afrizal Malna –sekadar menyebut beberapa nama—adalah sederet tokoh yang dengan amat sadar ”menggauli” koran sebagai ”corong” kreativitasnya dalam berkesenian. Hampir mustahil seorang sastrawan bisa terangkat namanya secara otomatis tanpa harus bersentuhan dengan koran. Bahkan, bagi penerbit, sastra koran barangkali dijadikan sebagai ”barometer” untuk mengukur tingkat kapabilitas seorang sastrawan yang menginginkan karyanya diterbirkan sebagai buku. Itu artinya, koran, disadari atau tidak, memiliki andil besar dalam melambungkan nama seorang sastrawan.

Sayangnya, tidak semua penerbitan (koran) sanggup dan mampu bertindak sebagai ”juru bicara” sang sastrawan, apalagi ketika harga kertas melambung. Tidak sedikit koran yang terpaksa menggusur rubrik sastra. Koran pun jadi lebih banyak menyajikan berita-berita politik dan ekonomi yang ”memanas”, demo menolak kenaikan BBM, aksi-aksi kekerasan yang mengerikan, pernyataan para elite yang kontroversial, atau penanganan kasus hukum yang stagnan. Hanya penerbitan tertentu yang dengan setia menghadirkan tulisan yang humanis, menyentuh nurani, dan menyejukkan. Selebihnya, adalah penerbitan yang sering disebut orang sebagai ”pers provokator”. Tidak bikin sejuk, tetapi secara emosional malah bikin suasana makin panas dan mudah terkompori.

Sebagai salah satu entitas kebudayaan, sastra akan makin bermakna jika didukung media publikasi dan sosialisasi yang memadai. Salah satunya ya lewat koran itu tadi. ”Pulchrum dicitur id apprensio” (keindahan jika ditangkap menyenangkan), demikian ujar sang filsuf skolastik, Thomas Aquinas. Ini artinya, keindahan akan menjadi sebuah kemustahilan tanpa media sosialisasi dan publikasi. Bagaimana mungkin publik mampu menangkap keindahan cerpen surealis Danarto yang fantastik dan teatrikal, cerpen Seno Gumira Ajidarma yang ”liar”, romantik, dan menghanyutkan, atau puisi-puisi Abdul Hadi WM yang religius, kalau tak ada media yang memuatnya? Bagaimana mungkin nama-nama mereka bisa dikenal publik sastra?

Sebagai salah satu entitas kebudayaan, sastra akan makin bermakna jika didukung media publikasi dan sosialisasi yang memadai. Salah satunya ya lewat koran itu tadi. ”Pulchrum dicitur id apprensio” (keindahan jika ditangkap menyenangkan), demikian ujar sang filsuf skolastik, Thomas Aquinas. Ini artinya, keindahan akan menjadi sebuah kemustahilan tanpa media sosialisasi dan publikasi. Bagaimana mungkin publik mampu menangkap keindahan cerpen surealis Danarto yang fantastik dan teatrikal, cerpen Seno Gumira Ajidarma yang ”liar”, romantik, dan menghanyutkan, atau puisi-puisi Abdul Hadi WM yang religius, kalau tak ada media yang memuatnya? Bagaimana mungkin nama-nama mereka bisa dikenal publik sastra?

Dari sisi ini jelas bahwa keberadaan koran menjadi hal yang niscaya bagi kiprah dan kreativitas seorang sastrawan, khususnya bagi mereka yang sedang memburu popularitas. Untuk langsung mengirimkan setumpuk karyanya kepada penerbit buku? Alih-alih diterima, disentuh pun bisa jadi tidak, apalagi buku-buku sastra termasuk jenis buku yang ”mati” di pasaran.

Ada juga asumsi yang menyatakan bahwa sastra koran diragukan bobot dan kualitasnya. Asumsi ini beranjak dari kenyataan bahwa kreativitas sastrawan mesti ”tunduk” dan ”patuh” pada selera redaksi sehingga menutup kebebasan sastrawan dalam menciptakan teks-teks sastra yang ”liar” dan menentang arus. Selain itu, redaksi koran juga dinilai ”kurang adil” dalam memperlakukan para penyumbang tulisan. Mereka yang sedang berjuang mengukir sejarah kesastrawanannya untuk mendapatkan legitimasi publik harus menelan kekecewaan lantaran tulisan-tulisan kreatifnya tak muncul-muncul di koran. Ironisnya, tulisan sastrawan kondang yang secara tematik dan penggarapannya dianggap kurang intens dan serius, justru bertebaran di berbagai koran.

Asumsi semacam itu memang sah-sah saja. Namun, sepanjang pengamatan awam saya, teks-teks sastra koran yang muncul –tak peduli siapa penulisnya—secara sastrawi dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, dari sisi bobot dan kualitasnya layak digolongkan sebagai karya sastra yang sarat nilai kultural, relogi, dan kemanusiaan. Selain itu, pimpinan redaksi tentu tak akan gegabah menaruh sembarang orang untuk menjaga ”gawang” rubrik sastra. Paling tidak, mereka yang pernah eksis berkiprah di dunia sastra dan berwawasan estetika yang mumpuni --tidak semata-mata memiliki keterampilan jurnalistik-- yang layak mengurusnya.

Di tengah atmosfer kehidupan bangsa yang makin rentan terhadap imaji kekerasan, disintegrasi sosial, atau ulah anomali sosial lainnya, sudah tiba saatnya koran menjadi media alternatif, semacam katharsis dan pencerahan batin, untuk ikut peduli meredam emosi pembaca lewat teks-teks sastra, baik kreatif maupun literer, yang mampu membikin hati sejuk, penuh sentuhan nilai kemanusiaan dan religi. Melalui teks sastra inilah denyut kehidupan manusia yang sebenarnya dapat dirasakan dan diraba. Dengan banyak membaca teks sastra, pembaca makin arif dan jernih dalam menyiasati berbagai fenomena hidup dan kehidupan.

Akankah ”sinergi” antara sastra dan koran makin menguat atau justru amburadul direnggut ”mulut-mulut” industrialisasi dan kapitalisasi global yang sulit terelakkan? Nah, sang waktulah yang akan menjadi saksi. ***

Keterangan: Gambar sepenuhnya merupakan karya Mas Dwijo D. Laksono

Jika Tak Ingin Dihujat, Jangan Korupsi!

Betapa tidak? Tingginya jabatan dan kekuasaan ternyata tidak bisa menjadi jaminan seseorang mampu menemukan kebahagiaan. Mungkin ada benarnya kalau ada yang bilang bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukan untuk dicari, melainkan diciptakan. Dus, para aktor sosial yang sedang tersandung masalah hukum bisa jadi telah gagal menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang terjadi justru sebuah keterasingan hidup; dinistakan, dicemooh, dikutuk, dan telah tercitrakan sebagai pengumpul uang haram. Dalam situasi seperti itu, bukan hal yang mudah untuk bisa hidup nyaman dan “manjing ajur ajer” di tengah-tengah komunitas sosialnya.

Sindiran ala Inilah.com.Bisa jadi kosakata “keterasingan hidup” tak tercantum dalam kamus sosiologi dan antropologi Indonesia. Ia bisa hadir dan bisa menerpa siapa saja yang kebetulan sedang berada di tengah-tengah gelimang kemewahan dan puncak kekuasaan. Jika gagal membendung godaan, siapa pun orangnya bisa dipastikan akan tersungkur ke dalam kubangan keterasingan hidup itu. Bukankah serapat-rapatnya orang membungkus bangkai, suatu ketika pasti bau busuknya akan tercium juga? Bukankah John Emerich Edward Dahlberg Acton (Lord Acton) juga pernah bilang, “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely” bahwa kekuasaan itu cenderung korup; semakin besar kekuasaan berada dalam genggaman tangan, semakin besar pula peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi?

Salahkah kalau Adi Massardi dengan gaya ucap yang sedikit vulgar dan kenes, menyerukan “revolusi” lewat lirik “Negeri Para Bedebah” berikut ini?

Negeri Para Bedebah

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah

Lautnya pernah dibelah tongkat Musa

Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah

Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?

Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah

Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah

Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah

Orang baik dan bersih dianggap salah

Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan

Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah

Karena hanya penguasa yang boleh marah

Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah

Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah

Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum

Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah

Usirlah mereka dengan revolusi

Bila tak mampu dengan revolusi,

Dengan demonstrasi

Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi

Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan! ***

Adi Massardi memang tidak sedang mengigau. Melalui suara batinnya, dia dengan sengaja menguliti wajah negerinya sendiri di tengah kegelisahan menyaksikan perilaku korupsi yang nyata-nyata telah membuat bangsa ini bangkrut lewat lirik yang pedih, ekspresif, dan demonstratif.

Salah jugakah Pramudya Ananta Toer yang dengan gaya satir dan getir mengungkapkan “kesaksian” imajiatifnya terhadap praktik korupsi yang mewabah secara luas menjadi penyakit sosial ke dalam sebuah novel? Meski sekitar tahun 1953, ketika novel tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya, korupsi belum sedemikian marak seperti sekarang, namun dengan kepekaan intuitifnya, Pram telah sanggup mengangkat persoalan korupsi ke dalam sebuah teks sastra yang pada akhirnya memiliki relevansi dengan konteks kekinian. Novel yang terdiri atas 14 bab tersebut mengisahkan seorang pegawai negeri bernama Bakir yang melakukan korupsi. Awalnya, ia melakukan korupsi karena desakan ekonomi keluarga, namun lama-kelamaan ia semakin rajin melakukan korupsi sehingga ia menjadi kaya raya. Ia terjerumus ke dalam pergaulan tingkat atas yang penuh kepalsuan dan kemewahan tanpa makna, yang membuat jiwanya kian hampa. Pada akhirnya, segala kejahatannya terbongkar dan ia pun terpuruk dalam penjara.

Salah jugakah Pramudya Ananta Toer yang dengan gaya satir dan getir mengungkapkan “kesaksian” imajiatifnya terhadap praktik korupsi yang mewabah secara luas menjadi penyakit sosial ke dalam sebuah novel? Meski sekitar tahun 1953, ketika novel tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya, korupsi belum sedemikian marak seperti sekarang, namun dengan kepekaan intuitifnya, Pram telah sanggup mengangkat persoalan korupsi ke dalam sebuah teks sastra yang pada akhirnya memiliki relevansi dengan konteks kekinian. Novel yang terdiri atas 14 bab tersebut mengisahkan seorang pegawai negeri bernama Bakir yang melakukan korupsi. Awalnya, ia melakukan korupsi karena desakan ekonomi keluarga, namun lama-kelamaan ia semakin rajin melakukan korupsi sehingga ia menjadi kaya raya. Ia terjerumus ke dalam pergaulan tingkat atas yang penuh kepalsuan dan kemewahan tanpa makna, yang membuat jiwanya kian hampa. Pada akhirnya, segala kejahatannya terbongkar dan ia pun terpuruk dalam penjara.Kalau korupsi itu sebuah fakta, teks sastra memfiksikannya. Kalau koruptor itu seorang pesakitan, sang sastrawan meratapinya dengan menggunakan kepekaan batin dan intuisinya. Maka, membaca teks sastra sejatinya juga membaca denyut dan napas kehidupan yang bisa dijadikan sebagai medium penyadaran untuk menjadi manusia yang lebih jujur dan berhati nurani.

Adi Massardi atau (alm.) Pram hanyalah beberapa gelintir pengarang yang dengan amat sadar menjadikan korupsi sebagai tema besar dalam teks literernya. Masih banyak pengarang lain yang menggarap tema serupa sebagai bentuk “kesaksian” imajinatif terhadap berbagai fenomena hidup yang makin korup dan serakah. Teks sastra yang lahir pada setiap zaman tak ubahnya merupakan hasil refleksi dari setiap geliat peradaban yang melingkupinya, bahkan bisa menjadi bukti dan rujukan otentik terhadap perjalanan sejarah dari generasi ke generasi. Teks sastra akan terus memfosil dalam setiap memori bangsa sekaligus bisa dijadikan sebagai medium pembelajaran hidup di tengah-tengah atmosfer zaman yang makin abai terhadap persoalan-persoalan moral.

Dalam konteks demikian, tiba-tiba saja napas saya menjadi sesak menyaksikan perilaku para koruptor yang harus terkena post-power syndrom; harus merelakan diri dan keluarganya dicaci-maki dan dihinakan di depan publik, hingga akhirnya mengalami keterasingan hidup yang entah sampai kapan masyarakat bisa dengan mudah menerimanya sebagai bagian dari komunitas sosial secara utuh dan wajar.

Hmm … mungkin ada benarnya juga kalau Kang Sandimin, tetangga yang biasa nongkrong di gardu Poskamling bilang, “Maka, jika tak ingin hidup terasing dari komunitas sosialnya, janganlah melakukan korupsi! Jika tak mau dikutuk, janganlah korupsi! ***

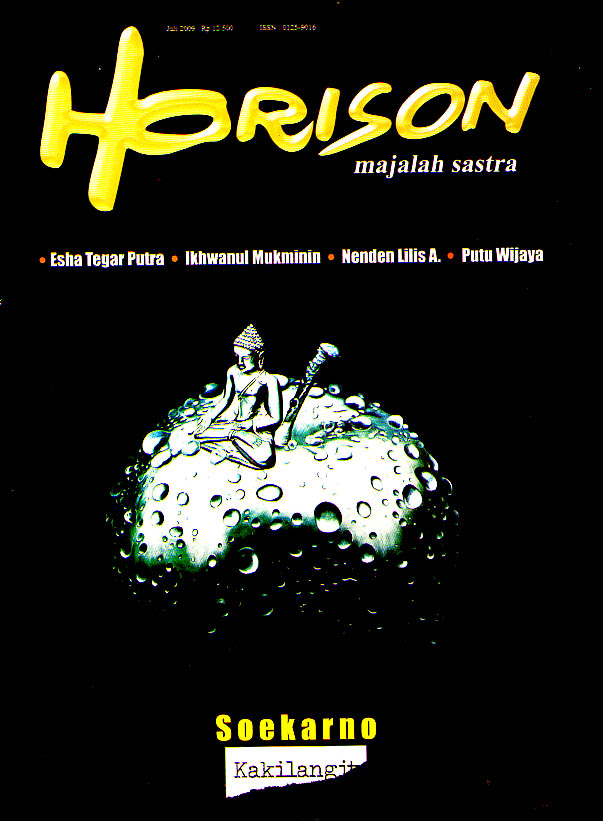

GENERASI “TAMU” CERPENIS INDONESIA 1980-AN

Perkembangan cerpen Indonesia mutakhir, terutama memasuki satu dasawarsa 1980-an, tidak pelak lagi, banyak ditentukan oleh perkembangan media massa. Majalah Horison yang sudah sejak lama dipandang sebagai majalah sastra—satu-satunya—yang sering juga dijadikan sebagai ‘barometer’ bagi para cerpenis pemula, kini tidak lagi dianggap demikian. Setidak-tidaknya, majalah Horison tidak diperlakukan lagi sebagai satu-satunya yang dapat digunakan untuk ‘tumpuan’ para penulis pemula ‘memantapkan’ namanya sebagai cerpenis. Dengan demikian, majalah Horison juga kini bukanlah media satu-satunya yang dapat dianggap berperan memajukan perkembangan cerpen Indonesia. Dengan perkataan lain, media massa di luar Horison, teristimewa surat-surat kabar mingguan yang justru berperan dalam memunculkan nama-nama baru dalam deretan cerpenis Indonesia.

Perkembangan cerpen Indonesia mutakhir, terutama memasuki satu dasawarsa 1980-an, tidak pelak lagi, banyak ditentukan oleh perkembangan media massa. Majalah Horison yang sudah sejak lama dipandang sebagai majalah sastra—satu-satunya—yang sering juga dijadikan sebagai ‘barometer’ bagi para cerpenis pemula, kini tidak lagi dianggap demikian. Setidak-tidaknya, majalah Horison tidak diperlakukan lagi sebagai satu-satunya yang dapat digunakan untuk ‘tumpuan’ para penulis pemula ‘memantapkan’ namanya sebagai cerpenis. Dengan demikian, majalah Horison juga kini bukanlah media satu-satunya yang dapat dianggap berperan memajukan perkembangan cerpen Indonesia. Dengan perkataan lain, media massa di luar Horison, teristimewa surat-surat kabar mingguan yang justru berperan dalam memunculkan nama-nama baru dalam deretan cerpenis Indonesia.Di ibu kota saja kita dapat mencatat nama-nama surat kabar yang menyediakan rubrik tetap untuk cerpen. Beberapa di antaranya, Kompas, Media Indonesia, Suara Karya Minggu, Pelita, Suara Pembaruan, Republika, dan Bisnis Indonesia. Daftar itu belum termasuk majalah dan mingguan, seperti Ulumul Qalam, Amanah, Panji Masyarakat, Matra, Kartini, Pertiwi, Femina, Mutiara, Nova, Wanita Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tentu akan menjadi daftar panjang jika kita catat semua.

Surat-surat kabar daerah ternyata juga melakukan hal yang sama; menyediakan rubrik untuk cerpen. Sekedar menyebut beberapa di antaranya, Bali Post (Bali), Jawa Post, Surabaya Post (Surabaya), Berita Nasional, Minggu Pagi (Yogyakarta), Suara Merdeka (Semarang), Pikiran Rakyat (Bandung); di luar Jawa, antara lain, Atjeh Post (Aceh), Waspada (Medan), Sriwijaya Post (Palembang), Riau Post (Riau), dan tentu masih banyak lagi. Yang menarik, beberapa media profesi atau buletin yang khusus untuk kalangan tertentu, juga menyediakan rubrik untuk cerpen. Ini sebuah fenomena menarik; apakah cerpen memang banyak diminati atau terlalu banyak orang yang ingin menulis cerpen; atau secara naif dapat dikatakan: apakah sekedar mengisi halaman kosong?[1]

Terlepas dari persoalan itu kenyataannya, bahwa keadaan tersebut merupakan hal yang sangat menggembirakan dan sekaligus juga berpengaruh besar bagi perkembangan cerpen Indonesia. Dengan begitu, banyaknya media yang menyediakan rubrik tetap untuk cerpen, telah memungkinkan nama-nama baru bermunculan yang lalu diikuti dengan terbitnya antologi-antologi cerpen.

Fenomena tersebut menjadi makin jelas, betapa media massa itu besar pengaruhnya bagi perkembangan cerpen Indonesia mutakhir tampak jika kita mengamati penerbitan-penerbitan antologi cerpen yang muncul belakangan ini. Hampir seluruh cerpen yang terdapat dalam antologi itu, pernah dimuat di berbagai majalah maupun surat kabar mingguan. Dan hanya sebagian kecil yang pernah dimuat Horison.

Keadaan tersebut didukung pula oleh munculnya semacam tradisi menyelenggarakan lomba penulis cerpen. Radio Nederland, misalnya, sejak 1965 telah dua kali menyelenggarakan Sayembara Cerpen Kincir Emas. Sekali dilakukan tahun 1975 yang kemudian menghasilkan buku antologi Dari Jodoh sampai Supiyah (Djambatan, 1976)[2] dan yang kedua dilakukan tahun 1988 yang menghasilkan antologi Paradoks Kilas Balik (Pustaka Sinar Harapan, 1989). Majalah Kartini, Femina, serta harian Suara Pembaruan (1991) dan Kompas (1990)[3] juga melakukan hal yang sama. Bahkan yang disebut belakangan (Kompas) secara khusus menerbitkan antologi yang berisi cerpen-cerpen pilihan yang pernah dimuat harian itu dalam satu tahun. Hasilnya adalah Kado Istimewa (Gramedia, 1992).

Ada beberapa hal menarik yang dapat kita simpulkan dari gejala tersebut.

Pertama, gejala itu sekaligus mempertegas bahwa sinyaleman sastra Indonesia terpencil dari masyarakatnya, sesungguhnya tidaklah benar.

Kedua, tersedianya rubrik tetap untuk cerpen yang dapat kita jumpai dalam berbagai surat kabar dan majalah, memperlihatkan bahwa minat membaca—dan sekaligus juga menulis—cerpen jauh lebih besar dibandingkan dengan membaca—dan menulis—novel, puisi, atau drama.

Ketiga, sangat boleh jadi gejala itu ditentukan juga oleh honorarium yang cukup lumayan yang diberikan media massa yang menyediakan rubrik itu.

Keempat, media massa yang bersangkutan juga berkepentingan dan tentu merasakan keuntungannya atas keberadaan rubrik khusus untuk cerpen. Adanya lomba penulisan cerpen merupakan salah satu bukti bahwa media massa itu sangat berkepentingan dengan rubrik tersebut.[4]

II

Membandingkan jumlah cerpen yang muncul setiap minggu dengan jumlah antologi cerpen yang terbit dalam lima tahun terakhir ini, agaknya masalah penerbitan merupakan salah satu kendala yang tidak dapat dihindarkan. Di antara para penulis cerpen yang karyanya biasa menghiasi berbagai media massa, sedikit sekali yang sudah menerbitkan antologinya sendiri. Jadi, di antara para penulis cerpen itu, sebagian besar karyanya justru masih berupa cerpen-cerpen lepas; belum diterbitkan sebagai buku antologi cerpen sendiri.

Dari pemantauan sepintas, jumlah buku antologi cerpen yang terbit antara tahun 1987—1992, tidak lebih dari 20 buah. Dari jumlah itu, sebagian besar masih didominasi oleh sastrawan yang namanya sudah tidak asing lagi bagi pengamat sastra Indonesia, di antaranya adalah Danarto (Berhala, 1987), Aryanti[5] (Kaca Rias Antik, 1987), Eka Budianta[6] (Api Rindu,1987), Satyagraha Hoerip (Sesudah Bersih Desa, 1989), Ahmad Tohari (Senyum Karyamin, 1989), A. A. Navis (Bianglala, 1990), Korrie Layun Rampan (Ratapan, 1991), Ray Rizal[7] (Dalang, 1991), dan Kuntowijoyo (Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, 1992). Jika kita menengok ke belakang, deretan nama itu tentu akan lebih panjang lagi. Sekedar menyebut beberapa, di antaranya adalah Putu Wijaya, Hamid Jabar, Fudoli Zaini, Faisal Baras, Sori Siregar, dan sastrawan angkatan sebelumnya.[8]

Dalam masa lima tahun itu, muncul nama Leila S. Chudori (Malam Terakhir, 1989), dan Yanusa Nugroho (Bulan Bugil Bulat, 1990). Antologi mereka ternyata sangat menjanjikan; bahasanya lancar dan memperlihatkan kematangan dan intelektualitas yang dimiliki ketiga cerpenis itu dalam menggarap, mengolah, dan menyajikan tema cerpen-cerpen mereka.

Sementara itu, terbitnya Paradoks Kilas Balik (1989), Kado Istimewa (1992), dan adanya Lomba Penulisan Cerpen Kompas 1990, kiranya perlu mendapat sorotan tersendiri mengingat di antara nama para cerpenis yang sudah kita kenal, muncul pula nama-nama baru. Nama-nama baru dalam pengertian yang sesungguhnya, datang pula dari Riau lewat antologi cerpen berjudul Teh Hangat Sumirah (Pucuk Rebung, 1992). Kecuali dari yang disebut terakhir, sedikitnya ada empat nama yang perlu mendapat perhatian, yaitu Kurnia Jaya Raya, Hudri Hamdi, Linda Christanty, dan Ray S. Anityo Dyanoe. Cerpen-cerpen mereka—harus diakui—belumlah berlimpah, namun kehadiran cerpen-cerpen mereka laksana masih dalam rangka sebagai “tamu” itu, agaknya memberi banyak harapan. Oleh karena itu, patutlah kiranya menjadi bahan perhatian kita.[9]

III

Kurnia Jaya Raya dan Linda Christanty tiba-tiba namanya menyeruak di antara para cerpenis mapan ketika keduanya dinyatakan sebagai pemenang Lomba Penulisan Cerpen Kompas 1990. Cerpen Kurnia yang berjudul “Kristina” adalah pemenang II, sedangkan cerpen Linda yang berjudul “Daun-Daun Kering” adalah pemenang harapan. Beberapa cerpen Kurnia dan Linda kemudian muncul di beberapa harian ibukota.

Ada perbedaan mencolok dalam cara penyajian kedua cerpenis muda ini. Cara penyaijian Kurnia yang dalam cerpennya yang kemudian, seperti yang pernah dimuat di Harian Pelita “Aku dan Tuhan” dan di Horison (Maret, 1992, “Pada Suatu Pagi”), tampak—sedikit banyak—dipengaruhi gaya penulisan Iwan Simatupang. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dibiarkan mengembara dengan pikiran dan perenungannya sendiri. Dengan demikian, jalinan ceritanya juga mengalir mengikuti pikiran dan perenungan tokohnya. Akibatnya, identitas dan nama tokoh menjadi tidak penting lagi. Dan memang, tidak banyak keterangan mengenai latar sosial tokoh-tokoh yang bersangkutan, betapapun sedikit sekali tokoh yang ditampilkan di situ. Dalam cerpen “Aku dan Tuhan”, tokoh “Aku” seolah-olah sengit berdialog (: berdebat) dengan Tuhan. Ia menuntut haknya sebagai manusia. Tetapi yang dituntut entah berada di mana, karena sesungguhnya ia berdialog dengan dirinya sendiri.

Cara penyajian sepertin ini, sebenarnya sudah tampak dalam cerpen “Kristina”. Tokoh aku sedang dalam perjalanan kereta, seakan-akan menciptakan dan menghadirkan tokoh Kristina berada di hadapannya. Padahal, kenyataannya adalah seperti ini:

Dengan perasaan setengah putus asa kutaruh kotak kue yang hangat itu, lalu duduk di sisinya sambil menghela napas. Aku berangan-angan: menyisir rambutnya, kemudian mencium dahinya, serta menyeka air matanya yang menggenang hangat.

(Beberapa alinea berikutnya diceritakan awal pertemuan tokoh Aku dengan Kristina. Baru kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat berikut.)

Perlahan-lahan kemudian lanskap tampak meredup, menjadi remang-reamang, lalu sirna. Kini yang terbentang adalah lanskap gelap di luar jendela kereta. Mungkin aku tertidur tadi.

Belum nampak juag tanda-tanda fajar. Kereta terus melaju.

Aku sendirian. Tiada Kristina.

Hampir senada dengan kedua cerpen di atas, dalam cerpen “Pada Suatu Pagi”, Kurnia menampilkan tokoh seorang lelaki yang ingin bebas dari segala kerutinan hidup. Sementara itu, cara penyajiannya masih serupa dengan cerpen-cerpen sebelumnya; jalinan ceritanya mengalir mengikuti lakuan, pikiran, dan perasaan tokoh yang bersangkutan.

Matahari pagi ini tak lagi menumpukkan kewajiban yang menindih tiap-tiap jiwa yang harus bangun dan pergi mandi. Cuma diri sendiri yang berhak atas kehidupan pribadi, bukan matahari…Karena dia tak lagi merasa wajib untuk sarapan. Kerja makan hanyalah penambah beban bagi tubuh. Karena makan itulah tubuh mesti berkotoran pula. Lantas, mana kebebasan diri untuk menciptakan kesucian diri? Sementara kerutinan yang dikendalikan matahari dan jarum jam tak pernah peduli. Dan kita rela diperbudak terus-menerus. Demikian renungannya.

Begitulah, lelaki itu merasa telah terbebas dari rutinitas. Ia merasa telah memperoleh kemenangan, dan merasa kasihan kepada mereka yang diperbudak oleh berbagai kebutuhan. Maka, ketika seorang bandit yang bermaksud merampoknya dapat ia taklukkan, ia merasa perlu menasihati bandit itu.

Dia melepaskan cekalannya. Dia merasa telah mendermakan sesuatu, dan secuil keyakinan bahwa bandit itu bakal merenungi kata-katanya. Dilihatnya bandit itu tak bertenaga lagi, bersandar ke dinding, tersengal.

“Pergilah sesukamu. Carilah kebebasanmu.”

Apa yang terjadi kemudian, si Bandit terbebas, ia segera memungut kembali pistolnya dan kemudian menembak lelaki itu. Lelaki itu pun ambruk.

Cerpen ini mengingatkan saya pada novel Koong (Pustaka Jaya, 1975) karya Iwan Simatupang. Tetapi terlepas dari soal pengaruh, jalinan cerita cerpen ini lebih banyak dibangun oleh pikiran-pikiran si tokoh yang dibiarkan begitu saja seolah-olah tanpa kendali.

Cara penyajian yang seperti ini juga terasa kuat pada diri Ray S. Anityo Dyanoe dalam cerpennya, “Paradoks Kilas Balik”. Cerpen pemenang Pertama Sayembara Kincir Emas Tahun 1988 itu, menampilkan tokoh “Saudara Kita” mantan pejuang yang menggelandang menjadi tukang becak. Cerpennya sendiri dibagi ke dalam empat bagian, yaitu “Prolog” yang mencoba mendeskripsikan sosok tokoh utama, Saudara Kita; “Monolog” yang menggambarkan keadaan tokoh Saudara Kita selaku tukang becak yang berbeda dengan tukang becak lainnya; “Dialog” yang mempertemukan tokoh Saudara Kita dengan bekas musuhnya sewaktu ia menjadi pejuang. Bekas musuhnya yang orang Belanda, menyadarkan Saudara Kita bahwa permusuhan sudah berakhir dan kini bangsa Indonesia perlu membangun dirinya sendiri; dan “Epilog” yang merupakan akhir cerita yang bahagia, karena bekas musuhnya kini pulang ke negerinya dengan membawa seorang pemuda, anak angkat Saudara Kita untuk menuntut ilmu di sana agar kelak pemuda itu dapat berguna bagi bangsanya.

Ringkasan tersebut di atas menggambarkan sebuah pola alur yang jelas. Memang demikian. Persoalannya menjadi jelas jika kita mengingat bahwa cerpen ini sengaja ditulis untuk sebuah lomba yang diselenggarakan Radio Nederland. Jadi, dalam hal ini pengarang telah menyesuaikan sedemikian rupa karya kreatifnya untuk kepentingan sayembara.

Walaupun demikian, cara penyajiannya begitu lancar, mengalir dan hanya tampak “direkayasa” hanya pada bagian “Epilog”-nya. Lebih daripada itu, cara penyajiannya yang demikian itu, agaknya menyerupai cara penyajian yang dilakukan Iwan Simatupang. Kalimat-kalimat pendek yang deras mengalir. Perhatikan kutipan di bawah ini:

Dia adalah manusia. Manusia biasa seperti kita…. Dia manusia pekerja. … baginya hidup adalah kerja, dan kerja adalah hidup. Singkatnya: kerja, kerja, dan kerja.

Cara penyajian dengan bahasa yang mengalir lancar ini juga diperlihatkan Linda Christanty. Cerpennya, “Daun-Daun Kering” yang memenangkan hadiah harapan Sayembara HUT ke-25 Kompas mengandung kekuatan terebut. Secara tematik, cerpen itu sama sekali tidak istimewa; seorang wanita muda batal melangsungkan perkawinan, lantaran kekasihnya terpikat oleh janda-cantik-kaya. Tetapi tema yang sederhana ini menjadi begitu menarik karena si pengarang ‘membiarkan” tokohnya bercerita sendiri; tentang apa saja yang ada di dalam pikiran si tokoh yang bersangkutan.

Kubuang segenap angan serta bentu-bentuk khayal yang setia menanggapi keresahan emosi wanitaku….

Aku pikir sungguh aneh, setelah aku berpisah dengan Karl mendadak rasa tertekan bercampur lelah bertubi-tubi hilang sama sekali. Walau kekecewaan belum seluruhnya pupus. Ya, bagaimanapun perempuan masih saja tak berdaya. Sekalipun niali-nilai kewanitaan banyak mengalami kemajuan. Salah siapa?

Aku tidak mau seperti daun-daun kering terusir dari pohon. Tersia-sia, Karl lebih beruntung, seperti daun-daun mangga kering melayang ke kamarku. Lebih terhormat dari semestinya.

Sekitar dua puluhan cerpen yang telah dihasilkan Linda dan dimuat di berbgai media massa, juga mengandung kekuatan seperti ini. Tema-temanya juga lebih banyak menyangkut masalah keseharian yang sebenarnya tidak terlalu istimewa dalam pengertian sebagai tema yang mengandung gagasan besar; universal. Cerpen “Cium” (Bisnis Indonesia, 10 Januari 1993), misalnya mengangkat persoalan dua kekasih yang sama-sama ingin berciuman, tetapi juga sama-sama merasa jijik untuk saling mencium. Tetapi dengan begitu keduanya sama-sama merasa telah melakukan kesalahan. Beberapa cerpennya yang lain (“Lakon”, Mutiara, Minggu III, Juni 1991 dan “Dalam Kereta Pukul Tiga”, Suara Karya Minggu, Minggu IV Oktober 1991), masih mengangkat persoalan perpisahan dua kekasih. Jadi, masih sejenis dengan tema “Daun-Daun Kering”.

Dari jajaran generasi “tamu” cerpenis Indonesia mutakhir, agaknya cara penyajian dan tutur cerita yang dilakukan Hudri Hamdi, berbeda dengan cerpenis yang sudah disebutkan terdahulu. Nuansa peristiwa yang terasa kuat dalam cerpen-cerpen Kurnia, Ray, dan Linda, kurang—bahkan tidak—begitu menonjol. Yang tampak kuat justru gaya realisnya yang berusaha mengangkat suasana latar dan konflik batin tokohnya secara gamblang. Gambaran tersebut tampak—terutama—dalam dua cerpennya, “Selongsong Kehidupan” dan “Petaka Kampar”. Sangat kebetulan kedua cerpen itu mengangkat persoalan yang dihadapi buruh kecil, sehingga—seperti dikatakan Subagio Sastrowardojo—sentuhan realismenya terasa lebih pas.

“Selongsong Kehidupan” menggambarkan nasib buruh pabrik yang setiap saat dihantui PHK—Pemutusan Hubungan Kerja—(pemecatan). Betapapun cerpen ini ditutup dengan akhir yang bahagia, tokoh Pak Dugul yang tetap bekerja dan Factory Manager-nya yang orang Belanda menikah dengan salah seorang karyawati pabrik itu, gambaran kegelisahan para buruh pabrik, cukup berhasil ditampilkan secara meyakinkan sebagai pembungkus keseluruhan peristiwa dalam cerpen itu. Sayang akhir cerita yang bahagia terasa agak dipaksakan. Walaupun begitu, kita tentu memahami bahwa cerpen ini sengaja ditulis untuk kepentingan lomba yang diselenggarakan oleh radio Belanda. Dengan begitu, kreativitas penulis cepen ini sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa, seperti juga yang tampak dalam cerpen Ray, “Paradoks Kilas Balik”.

Persoalannya menjadi lebih jelas jika kita menyimak cerpen “Petaka Kampar”. Tokoh Mu’id mengalami musibah, tertimpa dahan pohon ketika para buruh kayu bekerja menebangi hutan di kawasan Kampar di Sumatra. Tiga belas bulan perawatan dan usaha operasi untuk menyambung tulang pahanya yang patah, tidak membawa hasil apa-apa. Mu’id terpaksa dibawa ke Jakarta untuk operasi lebih lanjut. Tetapi hasilnya hanya ada dua kemungkinan: operasi berhasil atau salah satu kaki Mu’id diamputasi! Sebuah akhir yang terbuka. Dan kita dipersilakan untuk menebak sendiri, bagaimana nasib Mu’id, nasib keluarganya selanjutnya.

Kira-kira itu inti ceritanya. Yang menarik justru terletak pada gambaran realistik tentang keadaan keluarga Mu’id. Soalnya, Mu’id ternyata tulang punggung ibu dan adik-adiknya yang tergolong keluarga wong cilik. Musibah yang menimpanya berarti juga malapetaka bagi keluarganya. Bahwa sentuhan realisme itu terasa mengharukan, karena cerita itu dituturkan justru oleh adiknya sendiri yang merasakan, betapa Mu’id tampil sebagai sosok pahalwan keluarga.

Sekitar lebih dari dua puluhan cerpen yang dihasilkan Hudri Hamdi mempunyai kekuatan dalam bentuk realisme seperti itu. Sebagian besar tokoh cerita yang ditampilkannya, juga tokoh-tokoh masyarakat bawah atau orang-orang yang tersisih, kecuali dua buah cerpennya yang berjudul “Tabir” dan “Sang Imam” (Media Indonesia, 21 Januari 1990). Kedua cerpen itu memang tidak menampilkan tokoh wong cilik, tetapi bentuk realismenya terasa begitu kuat sehingga cenderung menjurus ke surealisme.

Barangkali keadaannya didukung oleh tema cerita yang menghadirkan dunia gaib. Cerpen “Tabir”, yang mengambil latar di kota Stavanger, Norwegia, misalnya, menceritakan pertemuan saudara si tokoh “aku”—tokoh “aku”-nya sendiri sebenarnya tidak hadir dalam peristiwa itu—dengan tokoh Merias Jelszu ketika saudara si tokoh “aku” sedang mencari alamat temannya, Wilando. Ternyata, Merias Jelszu masih seketurunan dengan kakek-nenek pemilik kamar kos yang ia tempati. Belakangan ketika ia hendak pindah kos, ia mendapati dirinya berada di tengah deretan batu nisan. Dan salah satu batu nisan itu, bertuliskan Merias Jelszu.

Cerpen “Sang Imam” juga bercerita tentang dunia gaib. Tokoh aku yang dengan beberapa temannya sednag melakukan penelitian di sebuah hutan belantara tanpa sengaja memasuki kehidupan para jin. Ketika ia hendak melakukan sembahyang magrib, ia merasa berada di sebuah masjid yang dipenuhi para jamaah bersorban dan berjubah putih. Yang menarik perhatian tokoh aku adalah Sang Imam masjid itu yang ternyata berulang kali datang menjumpainya. Perhatikan kutipan berikut ini.

Dalam masa-masa penantian, rasanya hanya fajar menyingsinglah sebagai kelegaanku bagi hilangnya rasa takut. Yang seolah mata rantai yang tak putus-putus sepanjang saat, sepanjang malam. Bayangan lingkungan sekitar pun, terutama batu besar itu, terasa begitu kuatnya melekat di benak.

Dalam kehidupan malam, kelelapanku pula, aku mersakan lelap di batu besar itu. Tapi banyak kursi di sana. Pula ada meja bulat-panjang dan sebuah singgasana tempat Sang Imam itu berada. Sebuah altar, yang mirip altar istana dalam dongeng-dongeng kerajaan, tergelar di ujung timurnya….

Dan selama kelelapanku Sang Pengkhotbah itu kerap mendatangiku. Ia datang dan pergi. Begitu yang kerap terjadi pada hampir sepanjang malam, sepanjang penantian hari H. Ia mengelus-elus, mengelus-elus sambil tersenyum. Tapi matanya itu…. Entah apa maunya, apa maksudnya. Aku tak kuasa bertanya….

Lalu bagaimana akhir ceritanya? Tidak begitu jelas, apakah tokoh aku pada akhirnya memasuki dunia makhluk-makhluk bersorban dan berjubah putih atau dapat kembali pulang bersama teman-temannya.

Demikianlah cerpen-cerpen Hudri Hamdi yang lain pun sebenarnya cenderung mengandung kekuatan realismenya. Sayang sekali, sejauh ini, ia belum menelurkan kumpulan cerpennya sendiri, sama halnya dengan Linda Christanty yang jika dilihat dari jumlah karya yang dihasilkan sudah cukup untuk sebuah antologi.

IV

Pengamatan lebih lanjut pada cerpen-cerpen penulis lainnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, tentulah memerlukan konsentrasi tersendiri. Bukan mustahil pula, di antaranya tampil cerpenis generasi “tamu” yang penuh harapan dan amat menjanjikan. Sudah saatnya pula para penerbit bersedia menerbitkan karya-karya mereka sebagai wujud pengakuan kita pada kreativitas dan produktivitas mereka. Dengan begitu, “Sang Tamu” akan merasa tidak lagi menjadi “tamu”, betah tinggal dalam dunia yang dimasukinya dan kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan “pemilik rumah”. Dan pemilik rumah itu adalah warga sastra Indonesia.

Satu langkah berani dilakukan penerbit Pucuk Rebung di Riau. Antologi Teh Hangat Sumirah (1992) berisi enam buah cerpen yang berasal dari empat penulis muda; muda dalam usia dan muda dalam berkarya. Secara kualitatif, karya mereka—harus diakui—masih mengandung sejumlah kelemahan. Sungguhpun begitu, usaha penerbit itu untuk menerbitkan karya mereka patutlah kita hargai.

Semoga!

CATATAN

[1] Sapardi Djoko Damono dalam Kata Pengantar kumpulan cerpen Bulan Bugil Bulat (Pustaka Utama Grafiti, 1990) karya Yanusa Nugroho, menyinggung masalah ini sebagai “ketegangan selera” antara selera pribadi (redaksi) dan khalayak pembaca

Afrizal Malna dalam artikelnya, “Generasi Cerpen di Hari Minggu, Selamat Pagi” (Kompas, 21 Maret 1993), juga mengupas cerpen yang muncul setiap Minggu dengan titik perhatian pada cerpen yang dimuat Kompas, Republika, dan Media Indonesia.

[2] Ahmad Tohari dan Mangunwijaya, konon mengawali kiprahnya dalam kegiatan menulis fiksi, lewat sayembara ini.

[3] Sayang sekali, hingga kini hasil Lomba Cerpen yang diselenggarakan Kompas dan Suara Pembaruan belum juga diterbitkan.

[4] Menurut keterangan lisan F.X. Mulyadi dari Kompas dan Ahmad Tohari dari majalah Amanah yang menangani rubrik sastra dan budaya, bahwa cerpen yang masuk ke meja redaksi dalam seminggu lebih dari sepuluh buah yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Jumlah itu tentu akan membengkak sedemikian banyak jika kita juga mencatat cerpen yang masuk redaksi semua media massa yang ada di tanah air.

[5] Pseudonim Prof. Dr. Haryati Subadio, Mantan Mensos.

[6] Eka Budianta sebenarnya lebih dikenal sebagai penyair; semacam dengan Ahmad Tohari dan Kuntowijoyo yang lebih dikenal sebagai novelis. Sejauh pengamatan saya, antologi cerpen Eka Budianta, Ahmad Tohari, dan Kuntowijoyo yang disebutkan itu merupakan kumpulan cerpen mereka yang pertama.

[7] Ray Rizal sebelumnya lebih dikenal juga dengan nama Ray Fernandes.

[8] Buku antologi cerpen Indonesia yang dapat dianggap muwakil (representatif), terutama dilihat dari mutu karyanya—dari beberapa segi—pernah disusun Satyagraha Hoerip (Cerita Pendek Indonesia I—IV, Gramedia, 1986). Buku antologi cerpen yang terdiri dari empat jilid itu, masing-masing memuat 30 karya cerpenis Indonesia. Jadi, seluruhnya memuat 120 karya cerpenis Indonesia, mulai Matu Mona (lahir 15 Juli 1910) sampai Rainy MP Hutabarat (lahir 28 Oktober 1962). Dalam keempat jilid itu, tidak dimuat cerpen dua perintis penulisan cerpen Indonesia, Mohammad Kasim dan Suman Hs. dan belum termuat karya Ahmad Tohari, Leila S. Chudori, dan Yanusa Nugroho.

[9] Pembicaraan dalam makalah ini sengaja lebih memfokuskan pada beberapa cerpen para penulis “tamu” mengingat topik yang diberikan panitia, “Perkembangan Cerpen Mutakhir Indonesia” (1980—1990) terlalu luas dan memerlukan penelitian yang lama.

Sumber: mahayana-mahadewa.com

Blog ini merupakan kumpulan catatan tentang dunia bahasa dan sastra Indonesia. Didedikasikan buat para peminat masalah kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari budaya dan karakter bangsa.

Blog ini merupakan kumpulan catatan tentang dunia bahasa dan sastra Indonesia. Didedikasikan buat para peminat masalah kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari budaya dan karakter bangsa.